Studio Virtuel : France 3 Toulouse opte pour Aximmetry

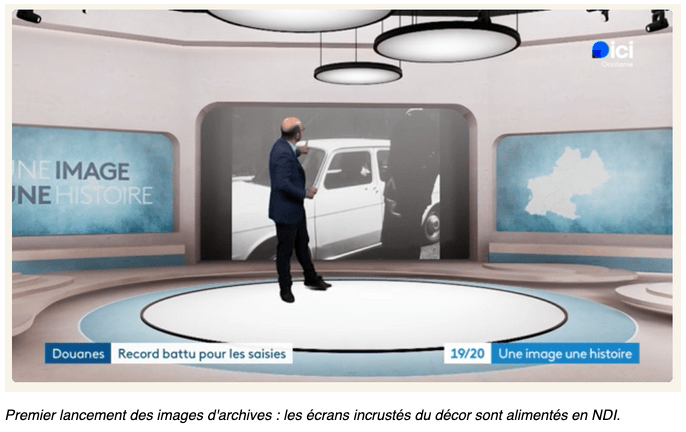

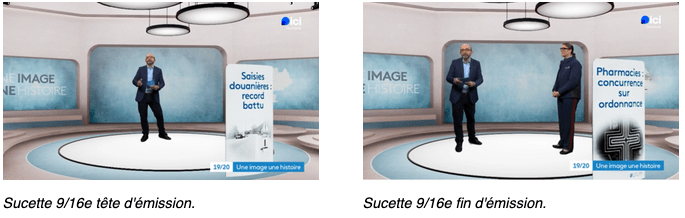

Décrypter le passé, éclairer le présent et envisager l’avenir. Tel est le concept de Une image, une histoire, programme de sept minutes diffusé depuis le 31 mars sur l’antenne de France 3 Occitanie en amont du JT régional Midi-Pyrénées. Tous les jours de semaine à 19h07, UIUH éclaire un thème d’actualité propre à la Région à l’aide d’images d’archives de l’Ina et d’un invité. Spécialiste du sujet du jour, il ou elle est issu(e) du monde associatif, universitaire ou institutionnel, et fait le lien entre les époques. Pour ce format aisément déclinable à toutes les antennes régionales, France 3 Toulouse a fait le choix d’optimiser ses coûts de production en s’affranchissant de décors physiques.

Le choix Aximmetry« Du lancement à la mise à l’antenne de Une image, une histoire, une brève fenêtre de tir s’offrait à nous, raconte Yvan Kalfon, responsable de projets et du support en charge de l’IT à France 3 Toulouse. Nous avions par ailleurs un budget serré pour cette production entièrement conçue en interne. Le choix du studio virtuel s’est imposé de fait. »

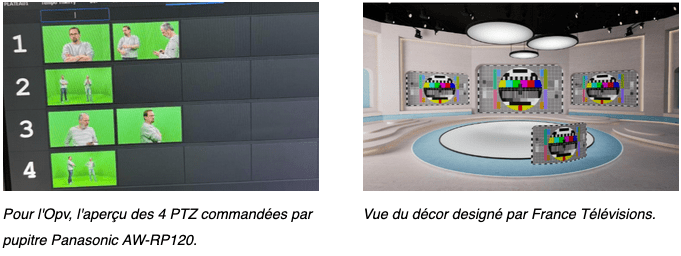

Reste que pour demeurer dans les clous, également le choix de la plateforme virtuelle était un élément essentiel : elle devait être puissante et économique. « J’ai découvert Aximmetry quelques années plus tôt lors d’un projet qui n’a pas vu le jour, explique le responsable de projets. Nous avons également fait des tests avec un simple chromakey, mais les résultats n’ont guère été satisfaisants : trop statique, trop daté. Après avoir fait le tour du marché, lorsque l’on réalise que les licences Aximmetry Broadcast DE coûtent environ cinq fois moins que celle de son premier concurrent sous Real Engine, le choix se fait naturellement. » Un rapport performances/coûts qui a permis de financer en partie l’achat de deux nouvelles caméras confie le responsable de projets : « des Panasonic PTZ AW-UE80, compatibles Free-D pour les plans trackés. Pour les plans non trackés, deux Panasonic AW-HE130 déjà en notre possession servent pour le beauty shot et le plan large et sont utilisées en caméra virtuelles zoom-in/out et circulaire. »

Un décor signé France Télévisions

Mais quid du décor ? Synergies obligent, France 3 Montpellier disposait d’un décor virtuel charté antennes régionales. Repassé entre les mains de la direction artistique de France Télévisions à Paris, et après quelques modifications de couleurs, celui-ci a pu être modifié rapidement pour France 3 Toulouse. Si ce décor comporte trois écrans incrustés, il a fallu ajouter une « sucette » 9/16e droite-cadre au plan large en tête et en fin d’émission accueillant respectivement le sujet du jour et le teaser du prochain numéro. « Alors que Magic Hour était déjà en charge du déploiement d’Aximmetry et de son intégration dans notre workflow, son directeur technique chargé du projet, Éric Soulard, a repris certains éléments graphiques pour créer cette sucette modélisée sous Blender », précise Yvan Kalfon. Le décor ainsi prêt, il restera à alimenter en images chacun des trois écrans incrustés du plateau.

SDI et NDI

Pour le studio virtuel, les ressources matérielles dédiées aux calculs sont assurées par une tour Supermicro, et le rendu temps réel des décors et l’animation Blender par une carte Nvidia GeForce RTX5090. « Notre configuration nous limite physiquement à 4 flux SDI (BMD DeckLink Quad 2, Ndlr), ceux des quatre caméras PTZ de plateau. Il fallait donc trouver une astuce pour alimenter de manière efficace les écrans du décor, » raconte le responsable de projets. Et c’est ici qu’intervient le NDI. Pour l’avoir déjà implémenté sur un autre plateau, Yvan Kalfon connaît bien ses capacités et ses limites. Il détaille : « l’écran de gauche contient le clip Une Image, une histoire joué à partir d’Aximmetry ; et depuis la grille, l’écran central affiche les médias et les off joués par le serveur Dubmaster, l’écran de droite les localisations jouées par un canal d’Avid Maestro, chacun étant convertis en NDI avant d’être injectés dans le projet ». Et quant au choix du NDI pour les écrans incrustés, il ne peut être plus clair : « dans ce cas précis, le NDI donne visuellement le même résultat qu’une source SDI ». Et d’insister sur le fait qu’une telle configuration a également contribué à l’économie du projet.

Revenant sur la chronologie de UIUH, le responsable technique salue la réactivité des intervenants techniques au service de l’éditorial : France Télévisions pour la fourniture du décor, Magic Hour pour avoir livré un proof of concept pour les premiers essais, ses développements, l’intégration, la formation des opérateurs… « En moins d’un mois, nous sommes passés de la prise de décision — le 25 février, au tournage du pilote le 18 mars. » Sur le plateau de 80 m2, la première série d’enregistrements a été réalisée du 24 au 26 mars pour les douze premières d’émissions et une mise à l’antenne le 31 mars 2025. Un « tour de force » estime-t-il, dans lequel Aximmetry Broadcast DE a entièrement été intégré au dispositif de fabrication de France 3 Toulouse.

En guise de présentation, Evo de SNS se distingue par son approche agnostique, compatible nativement avec

En guise de présentation, Evo de SNS se distingue par son approche agnostique, compatible nativement avec

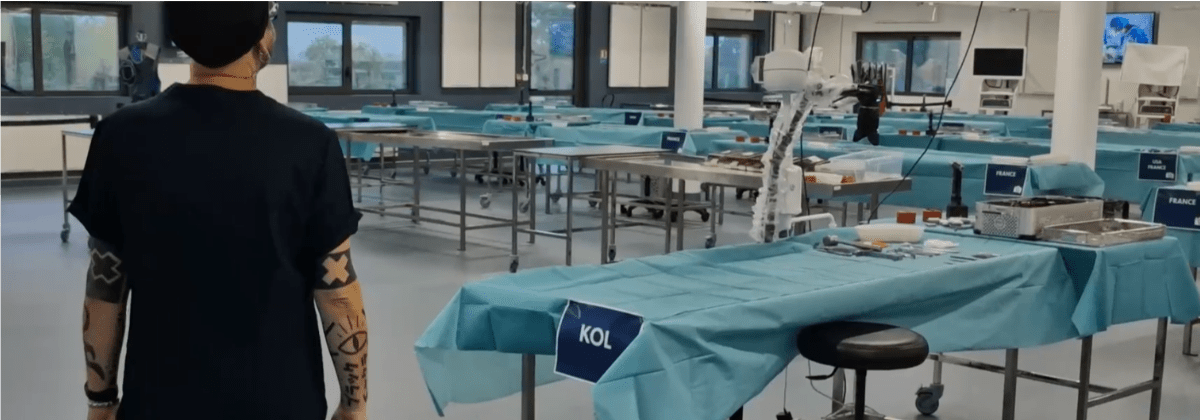

Niché au cœur des vignobles nantais, à Haute-Goulaine, SkyLab Center est un centre de formation flambant neuf dédié à la chirurgie, mais pas que… Une partie de son infrastructure au sein de ses quelque 1350 m2 accueille également conférences et séminaires. Pour ses clients, Skylab Med met à disposition des laboratoires d’anatomie les plus en pointe, tandis que Skylab Event propose des espaces modulables avec vue sur les vignobles alentour. Ici tout a été pensé pour l’entreprise et la formation : proximité immédiate avec l’aéroport et la gare de Nantes, et une infrastructure audiovisuelle permettant de répondre à bien des besoins.

Niché au cœur des vignobles nantais, à Haute-Goulaine, SkyLab Center est un centre de formation flambant neuf dédié à la chirurgie, mais pas que… Une partie de son infrastructure au sein de ses quelque 1350 m2 accueille également conférences et séminaires. Pour ses clients, Skylab Med met à disposition des laboratoires d’anatomie les plus en pointe, tandis que Skylab Event propose des espaces modulables avec vue sur les vignobles alentour. Ici tout a été pensé pour l’entreprise et la formation : proximité immédiate avec l’aéroport et la gare de Nantes, et une infrastructure audiovisuelle permettant de répondre à bien des besoins.  Premier centre à accueillir des formations chirurgicales en France, c’est en son laboratoire qui compte une vingtaine de tables de chirurgie que les chirurgiens-experts transmettent à leurs confrères les compétences nécessaires visant à obtenir une certification pour un matériel ou une technique opératoire. Et c’est ici qu’intervient la prise de vue, celle des gestes effectués sur des « pièces anatomiques », dont le service audiovisuel du SkyLab Center a la charge de retransmettre en local, mais aussi sous forme de fichiers aux fournisseurs d’équipement médical pour un usage futur.

Premier centre à accueillir des formations chirurgicales en France, c’est en son laboratoire qui compte une vingtaine de tables de chirurgie que les chirurgiens-experts transmettent à leurs confrères les compétences nécessaires visant à obtenir une certification pour un matériel ou une technique opératoire. Et c’est ici qu’intervient la prise de vue, celle des gestes effectués sur des « pièces anatomiques », dont le service audiovisuel du SkyLab Center a la charge de retransmettre en local, mais aussi sous forme de fichiers aux fournisseurs d’équipement médical pour un usage futur.

Au vu de ces contraintes, la solution proposée par Magic Hour repose sur une colonne mobile de prise de vue et son moniteur directement connectée sur le réseau audiovisuel de SkyLab Center. « Le système est simple, mais il fallait y penser , » note Yann Dereuddre. « Nous avons proposé une paluche d’une très bonne résolution qui puisse en plus du SDI fonctionner a minima en HDMI afin d’être connectée à une station

Au vu de ces contraintes, la solution proposée par Magic Hour repose sur une colonne mobile de prise de vue et son moniteur directement connectée sur le réseau audiovisuel de SkyLab Center. « Le système est simple, mais il fallait y penser , » note Yann Dereuddre. « Nous avons proposé une paluche d’une très bonne résolution qui puisse en plus du SDI fonctionner a minima en HDMI afin d’être connectée à une station

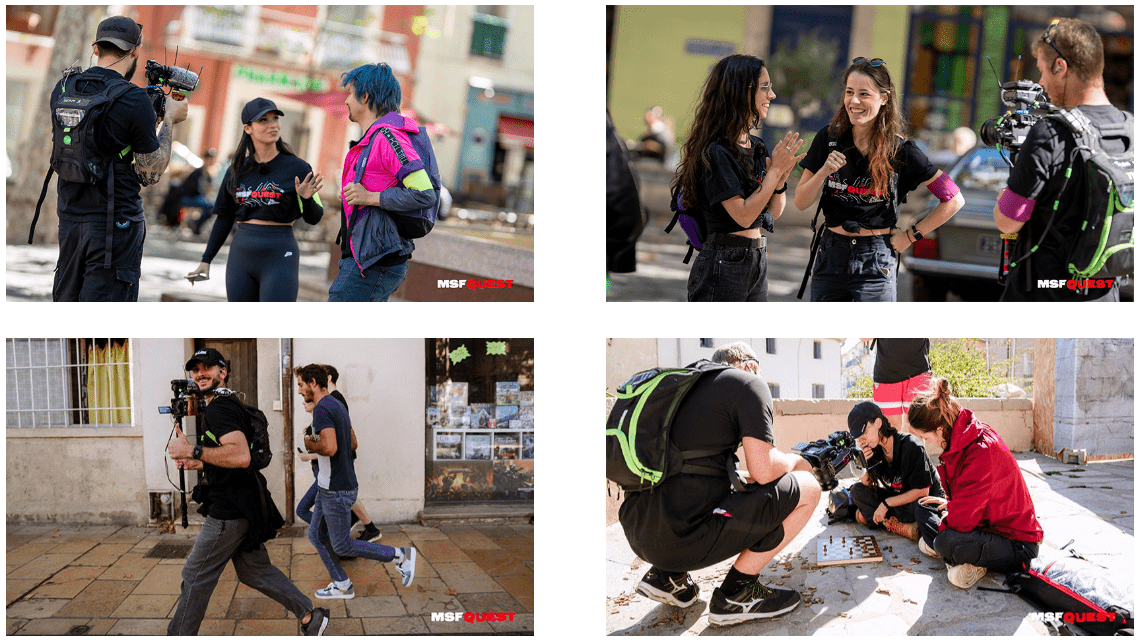

Dernièrement, c’est pour MSF (Médecins sans Frontières) que Zqsd a imaginé et orchestré un concept, « plus mainstream » concède Kelly Marini : «

Dernièrement, c’est pour MSF (Médecins sans Frontières) que Zqsd a imaginé et orchestré un concept, « plus mainstream » concède Kelly Marini : «

Direction Montpellier dans les locaux de Zqsd qui compte par ailleurs quelque 800 mètres carrés de studio. « Principalement équipés de matériels de production Blackmagic Design, nous avons procédé à l’installation de deux serveurs de réception

Direction Montpellier dans les locaux de Zqsd qui compte par ailleurs quelque 800 mètres carrés de studio. « Principalement équipés de matériels de production Blackmagic Design, nous avons procédé à l’installation de deux serveurs de réception

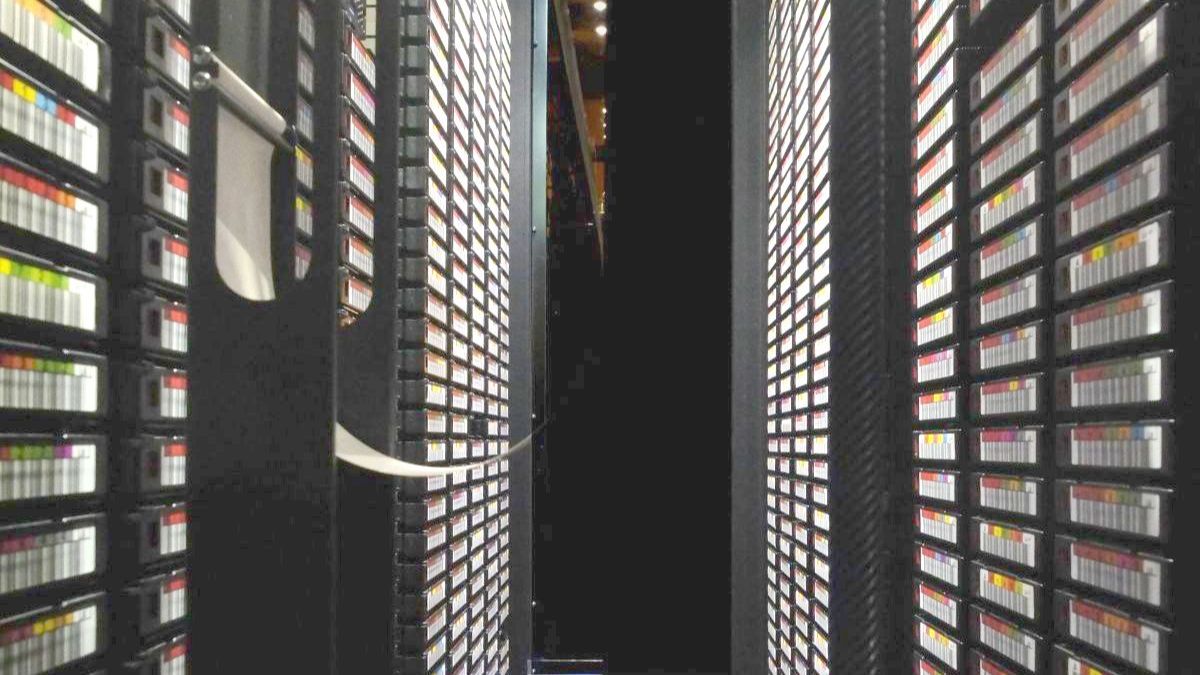

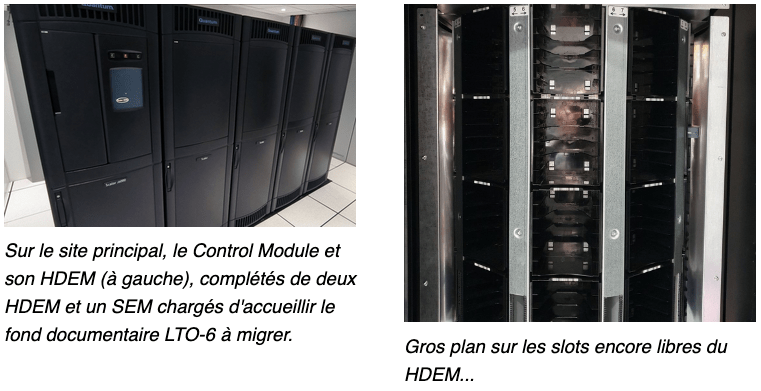

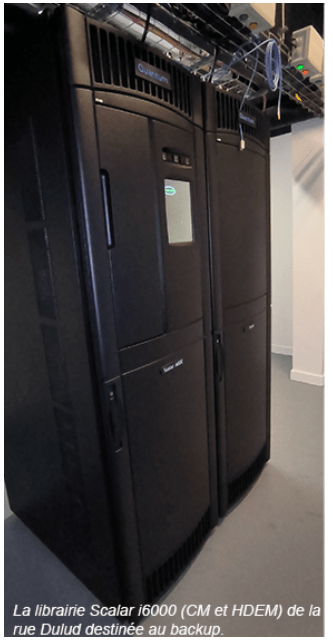

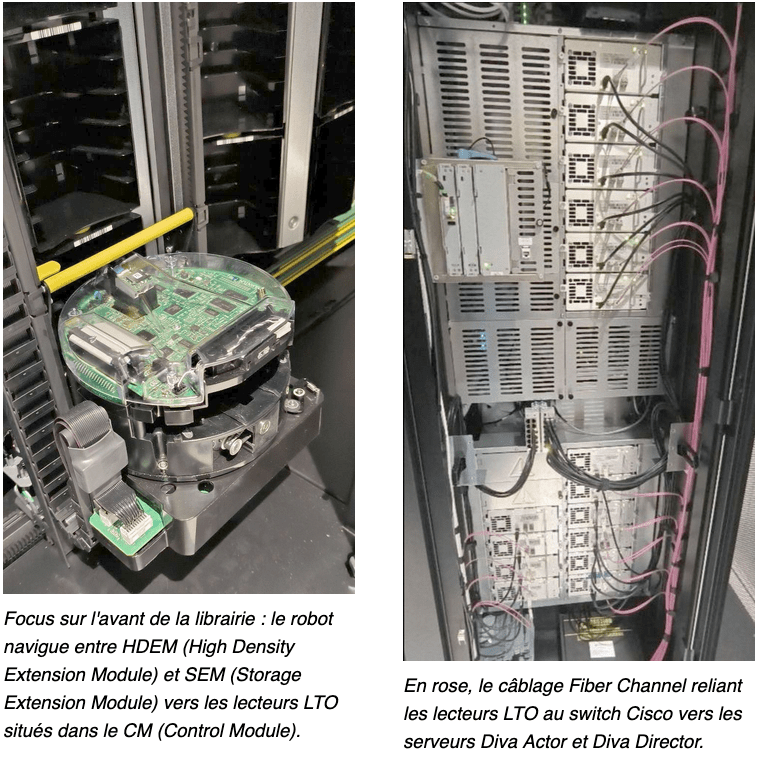

« Au lieu d’utiliser l’ancienne librairie IBM LTO-6 pour servir de source à la migration, nous avons en prêt 9 lecteurs LTO-7, ajoutés par Quantum et Magic Hour au Control Module Scalar i6000, plus performants que les LTO-6 de notre ancienne libraire, souligne Mathieu Brossard. Quantum nous fournissant gracieusement trois armoires supplémentaires (2 High Density Extension Module et 1 Storage Extension Module, NDLR) sur toute la durée de la migration prévue entre 9 et 12 mois et opérée H24. »

« Au lieu d’utiliser l’ancienne librairie IBM LTO-6 pour servir de source à la migration, nous avons en prêt 9 lecteurs LTO-7, ajoutés par Quantum et Magic Hour au Control Module Scalar i6000, plus performants que les LTO-6 de notre ancienne libraire, souligne Mathieu Brossard. Quantum nous fournissant gracieusement trois armoires supplémentaires (2 High Density Extension Module et 1 Storage Extension Module, NDLR) sur toute la durée de la migration prévue entre 9 et 12 mois et opérée H24. »

« Auparavant département de LoumaSystems, HD Systems est devenue une entité à part entière en amont des tournages de

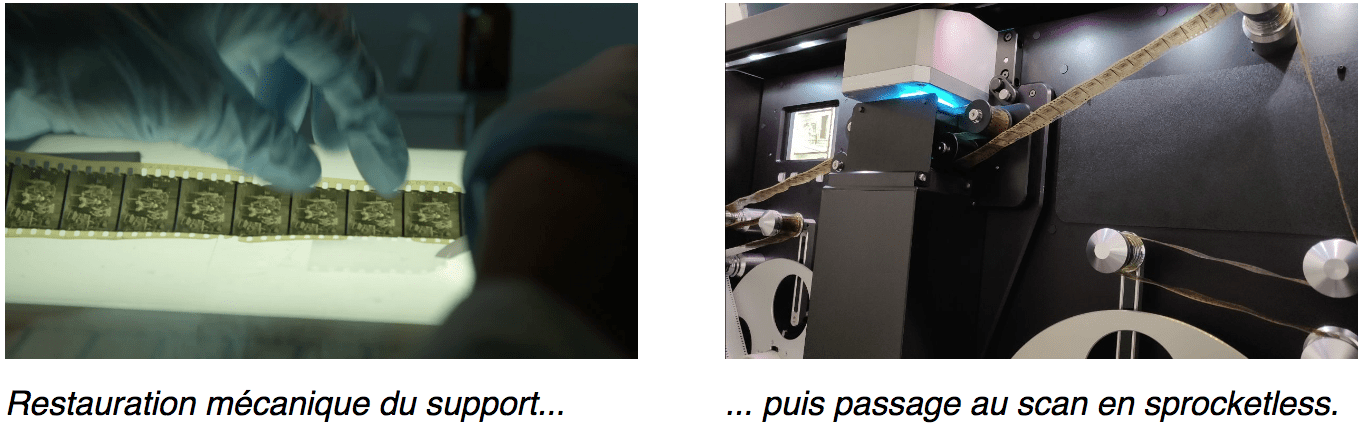

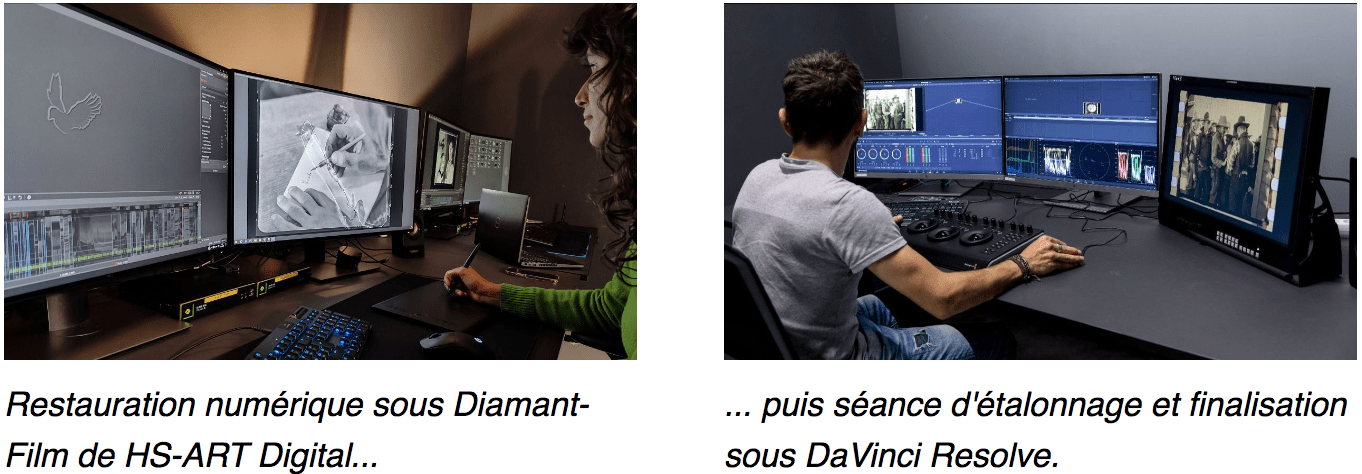

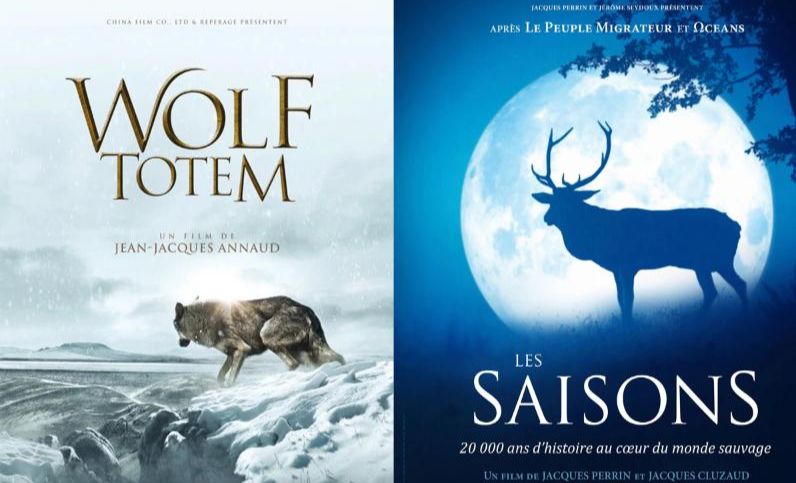

« Auparavant département de LoumaSystems, HD Systems est devenue une entité à part entière en amont des tournages de  Ce sont ensuite enchaînées des œuvres comme Le Roi de Paris avec Philippe Noiret de Dominique Maillet (1995) dont une première restauration 2K n’avait pas satisfait le réalisateur : « nous l’avons refaite à partir des suites DPX brutes », commente Olivier Garcia. Puis vint La Fille sur le pont de Patrice Leconte (1999), et Le Peuple migrateur de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, et Michel Debats (2001). Et si jusqu’à présent HD Systems confiait l’essuyage et les scans à des laboratoires tiers, le labo s’est offert cette année la ligne de restauration qu’il lui manquait, à savoir la nettoyeuse-essuyeuse et le scan 4K.

Ce sont ensuite enchaînées des œuvres comme Le Roi de Paris avec Philippe Noiret de Dominique Maillet (1995) dont une première restauration 2K n’avait pas satisfait le réalisateur : « nous l’avons refaite à partir des suites DPX brutes », commente Olivier Garcia. Puis vint La Fille sur le pont de Patrice Leconte (1999), et Le Peuple migrateur de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, et Michel Debats (2001). Et si jusqu’à présent HD Systems confiait l’essuyage et les scans à des laboratoires tiers, le labo s’est offert cette année la ligne de restauration qu’il lui manquait, à savoir la nettoyeuse-essuyeuse et le scan 4K.  « Nous avons bâti notre salle d’étalonnage DaVinci Resolve autour d’un projecteur Sony 4K alimenté en quadlink, » résume Olivier Garcia. Pour cette image de 5 mètres de base réputée pour sa calibration, la salle de HDSystems s’inscrit comme un lieu de référence Sony CineAlta. Et de ce couple Sony DaVinci Resolve associé à la création de DCP, le parti pris technique fut d’opter pour un scanner 4K 12 bits plutôt que 10 bits log : « ce qui importe à nos yeux c’est la quantification, rappelle le spécialiste. Et de préciser : 12 bits est la quantification d’un DCP. Pour nous, scanner un film en 10 bits log pour créer in fine un DCP 12 bits revient à perdre des valeurs et créer des paliers, si infimes soient-ils. »

« Nous avons bâti notre salle d’étalonnage DaVinci Resolve autour d’un projecteur Sony 4K alimenté en quadlink, » résume Olivier Garcia. Pour cette image de 5 mètres de base réputée pour sa calibration, la salle de HDSystems s’inscrit comme un lieu de référence Sony CineAlta. Et de ce couple Sony DaVinci Resolve associé à la création de DCP, le parti pris technique fut d’opter pour un scanner 4K 12 bits plutôt que 10 bits log : « ce qui importe à nos yeux c’est la quantification, rappelle le spécialiste. Et de préciser : 12 bits est la quantification d’un DCP. Pour nous, scanner un film en 10 bits log pour créer in fine un DCP 12 bits revient à perdre des valeurs et créer des paliers, si infimes soient-ils. »